ねぇ、最近『Web3』ってよく聞くけど、結局何のことだか全然分からないのよね。

なんか難しそうで、ついていけないと損するのかしらって心配だわ…。

そう感じている方も多いですよ。

Web3はまだ新しい分野ですし、技術的な専門用語も多いですからね。

でも、ご安心ください。今回の記事で、その疑問をきっと解消できますよ。

最近、「Web3」「NFT」「メタバース」なんて言葉をよく耳にするけど、「結局それって何なの?」「自分にどう関係あるの?」って頭を抱えていませんか?

実は、Web3の世界は革新的で、できることがとにかく多くあります。すべてを知ろうと思うと分かりにくいと感じるのも無理のない話なのです。

最新技術の進化はめまぐるしく、細部まで追いかけるのは至難の業。

だからこそ、一つ一つの技術を細かく知ろうとするよりも、まずは「大まかに」その本質を理解することが、この新しい波に乗り遅れないための第一歩なんです 。

オンラインゲームやSNSで最先端の情報をキャッチアップしているあなたなら、Web3が今の生活をどう変えるのか、きっと面白いと感じるはず。この記事では、難しそうなWeb3の概念を、超初心者の方にもスッキリわかるように解説していきます。Web3の基礎を理解して、未来のインターネットの世界を一緒に覗いてみましょう!

Web3とは?

Web1、Web2に続く「新しいインターネット」

最近、SNSやニュースで「Web3(ウェブスリー)」という言葉をよく見かけるようになりましたよね。なんだか難しそうで、ちょっと敬遠している人もいるかもしれません。

でも、Web3は私たちが普段使っているインターネットが、さらに進化しようとしている姿なんです。

これまでのインターネットが「Web1」と「Web2」という時代を経て発展してきたように、Web3はインターネットの新たなステージとして注目されています。

Web3が目指しているのは、一部の大きな企業ではなく、私たち「ユーザーひとりひとり」がインターネットの主役になる、そんな未来の世界です。

Web3の根本的な哲学は「非中央集権」であり、特定の組織や企業に依存せず、ネットワーク全体で情報を管理・運用することを目指しています。

これは、私たちがこれまで体験してきたインターネットとは大きく異なるため、その概念を理解することが非常に重要になってきます。

今までのインターネットと何が違うのか、そしてどんな世界が待っているのか、このWeb3という概念をわかりやすく掘り下げていきましょう。

より詳しい情報については、Web3に関する基礎知識を解説している専門サイトも参考になります。

Web1「一方通行の情報社会」

Web1.0の時代は、例えるなら「町内会の掲示板」のようなものです。

インターネットが登場したばかりの頃、ウェブサイトはほとんどが情報を提供するだけの一方通行なものでした。

私たちはウェブサイトを「見る」ことはできるけれど、そこに自分の意見を書き込んだり、何かを「発信する」ことは基本的にできません。

例えば、企業のホームページやニュースサイトは、情報を掲載する側が一方的に情報を発信し、私たちはそれを受け取るだけでした。

この時期は、ウェブサイトの閲覧や情報検索が主な用途であり、ユーザーがコンテンツを生成したり、他のユーザーと直接交流したりする機能はほとんどありません。

インターネットは「受動的な情報の消費」が中心であり、情報にアクセスする手段が限られていたため、コンテンツは専門家や企業が提供するものがほとんどでした。

このWeb1.0の時期は、インターネットが「情報を得るためのツール」として広く認識され始めた、まさに黎明期だったと言えるでしょう。

Web2「相互交換できる情報社会」

Web1.0から進化し、私たちが現在あたりまえのように使っているのがWeb2.0のインターネットです。

これは例えるなら「町内会」のようなもの。誰でも気軽にSNSに投稿したり、YouTubeに動画をアップロードしたりと、情報が「相互に交換できる」ようになったのが最大の特徴です。

友達とXで会話をしたり、Instagramで写真を共有したり、TikTokで面白い動画を見つけたりと、私たちの生活に深く根付いています。

しかし、この便利なWeb2.0の世界には、一つの大きな課題がありました。

それは、私たちが発信する情報や個人データが、X(旧Twitter)、Google、Amazon、Meta(Facebook/Instagram)、Appleといった特定の巨大企業(GAFAM)によって管理されてしまう点です。

これらの「コミュニティの提供者」に個人情報を提供しないといけない、という側面があったのです。

つまり、私たちは無料でサービスを利用できる代わりに、データを提供するという形で利用していたことになります。

Web3「みんなで管理する情報社会」

そして、Web2.0の課題を解決し、より自由なインターネットを目指すのがWeb3です。

これは「みんなで管理する情報社会」と表現できます。

Web3の根幹を支えるのが「ブロックチェーン」という技術です。

ブロックチェーンは、分散されたネットワーク上で情報を管理するため、特定の企業が私たちの個人情報やデータを一元的に管理することがありません。

つまり、個人情報は「個人で管理」し、取引などの情報は「みんなで管理」することで、「匿名性」と「透明性」が両立された自由な社会の実現を目指しているのです。

これにより、私たちは自分のデータに対する真の「所有権」を取り戻し、プラットフォームの都合に左右されないインターネット利用が可能になることが期待されています。

Web3でできること

情報のありかがシンプルになる

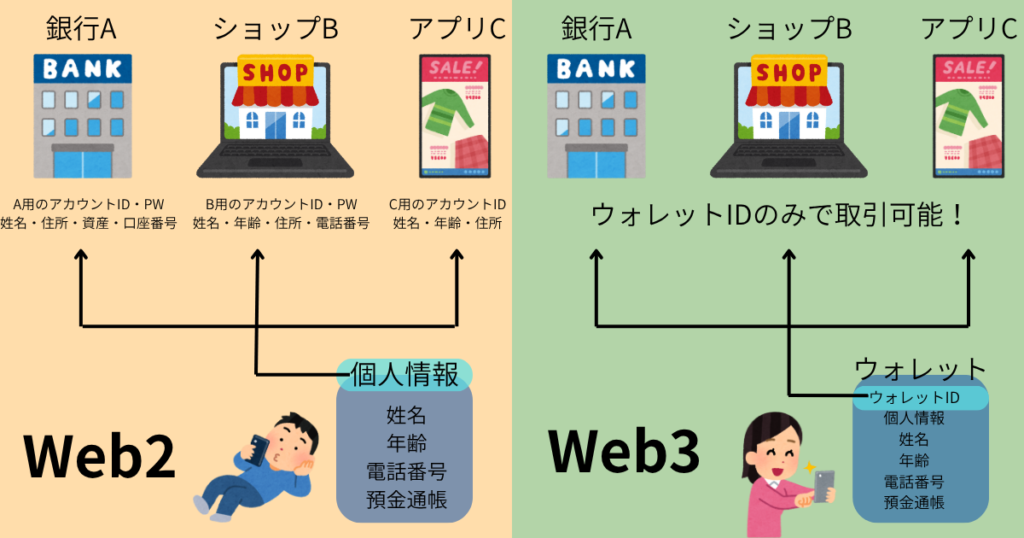

Web3の世界では、あなたの「情報のありか」がこれまでに比べてずっとシンプルになります。

現在のWeb2では、SNS、オンラインショップ、銀行など、サービスごとにバラバラに個人情報や認証情報を登録・管理する必要があります。

しかし、Web3では「ウォレット」と呼ばれるデジタルなお財布のようなものが、その中心的な役割を担います。

個人の生体情報や資産情報(仮想通貨など)は、このウォレットのみに保持したまま、必要な時に必要な情報だけを共有できるようになります。

つまり、サービスごとにパスワードを覚えたり、個人情報を何度も入力したりする手間が省け、より安全でスムーズな情報のやり取りが可能になるのです。

あなたの情報が散らばることなく、一元的に「あなた自身」で管理できるイメージですね。

データの権利を主張できる

あなたはスマホゲームで時間をかけて育てたお気に入りのキャラクターや、X(旧Twitter)で多くの人に「いいね」されバズった発言が、実は直接的な個人の所有物ではないことをご存知でしょうか?

Web2のサービスでは、基本的にサービス提供会社がデータの所有権を持ち、利用者は「利用権」を得ているに過ぎません。

しかし、Web3では「NFT(非代替性トークン)」のような技術を使うことで、デジタルデータであっても唯一無二の「所有権」を明確にすることができます。

これにより、あなたが作成したデジタルアートや、ゲーム内で獲得した貴重なアイテムなどが、本当にあなたの「もの」となるのです。

所有権のあるデータは、データ元のサービスが終了した後も所持し続けることができ、他の企業の開発などに提供したり、自由に販売したりすることが可能になります。

これは、クリエイターやユーザーが、自分のデジタル作品や活動に対して正当な対価を得られる可能性を広げる、革新的な変化と言えるでしょう。

仲介者がいなくなる

現在のインターネットでは、私たちは何かを売買したり、お金を送金したりする際に、ほとんどの場合、銀行やオンラインショップ、プラットフォームといった「仲介者」を介しています。

例えば、フリマアプリで商品を購入する際、私たちは一度お金をアプリ運営会社に預け、そこから出品者に支払われますよね。

支払いにはアプリの運営に預けているお金か、もしくは登録しているクレジットカードが使われます。

「仲介者」にはあなたがいくらこのサービスでお金を保有しているか、支払いに使うクレジットカードは何か、ということが記録・監視されいるのです。

しかし、Web3の世界では、この「仲介者」が不要になる点が大きな特徴です。

Web3の金融サービス(「DeFi(分散型金融)」と呼ばれます)や、NFTの売買を行うマーケットプレイスなどでは、ブロックチェーン技術が信頼性を担保するため、個人間で直接取引を行うことができます。

これにより、仲介者に個人情報を管理される必要がなくなるだけでなく、手数料の削減や取引の迅速化といったメリットも生まれ、自由で透明性の高い経済活動が実現する可能性を秘めているのです。

Web3のリスクと課題

規制と法整備

Web3は非常に革新的な技術である一方で、その急速な進展に法整備が追いついていないという大きな課題を抱えています。

新しい技術が登場するたびに、それが社会に与える影響や、既存の法律との兼ね合いを考慮して法を整備していく必要がありますが、Web3の進化のスピードはそれを上回る勢いです。

特に、ITエンジニアの不足や、国ごとの法整備の状況が異なるため、日本のWeb3企業でもスタートアップには海外が多い傾向にあります。

これは、各国がWeb3技術の潜在的な可能性を認識しつつも、どのように規制し、国民を保護するかという点で手探りの状態にあることを示しています。

今後、より明確な国際的なルールや国内の法整備が進むことで、Web3が社会に浸透しやすくなることが期待されていますが、その道のりはまだ始まったばかりと言えるでしょう。

ハッキングの可能性

Web3は「みんなで管理する情報社会」であり、個人情報が分散管理されるため、Web2のような大規模な情報漏洩のリスクは低いとされています。

前項でも記述した通り、個人情報は個人で管理するので、直接ブロックチェーンシステムが攻撃されなければ個人情報が流出することはありません。

しかし、これは「自分は狙われない」というわけではありません。

Web3の世界では、自己責任で資産や情報を管理することが求められます。

例えば、ウォレットの秘密鍵やパスワードを紛失・流出させてしまったり、巧妙なフィッシング詐欺に遭ってしまったりすると、大切なデジタル資産が盗まれてしまう可能性があります。

また、新しい技術であるため、スマートコントラクト(自動実行される契約)のプログラム上の脆弱性を突かれるハッキング事例も報告されています。

常に最新のセキュリティ情報に注意を払い、信頼できるサービスを利用することが、Web3を安全に楽しむための重要なポイントです。

処理速度の限界

ブロックチェーン技術は、その分散性によるセキュリティと透明性の高さが魅力ですが、同時に処理速度の限界という課題も抱えています。

Web2のシステム、例えばクレジットカード決済などは、一秒間に数千から数万件の処理を行うことができます。

しかし、多くのブロックチェーンは、データを一つずつ検証・承認していくプロセスを踏むため、現時点ではWeb2に比べて処理に時間がかかる傾向にあります。

これは、例えばNFTゲームで多くのユーザーが一斉にアイテムを取引しようとした際に、処理の遅延が発生する原因となることがあります。

この処理速度の問題は、Web3がより大規模なサービスや日常的な利用に普及していく上で乗り越えるべき壁の一つです。

現在、この課題を解決するために「レイヤー2ソリューション」といった新しい技術が次々と開発されており、Web3のスケーラビリティ(規模の拡張性)は日々向上しています。

まとめ

この記事では、「Web3って結局何?」という皆さんの疑問を解消するため、Web1.0、Web2.0、そして新しいWeb3というインターネットの進化の歴史を辿ってきました。

Web3は、これまでの中央集権的なインターネットから、私たちユーザー一人ひとりが主役となる「分散型インターネット」への大きなシフトを示しています。

情報のあり方がシンプルになり、デジタルの世界でも自分の「データの権利を主張できる」ようになること、そして銀行やプラットフォームのような「仲介者がいなくなる」ことで、より自由で透明性の高いオンライン体験が可能になることを見てきました。

もちろん、Web3はまだ発展途上の段階であり、規制や法整備の遅れ、ハッキングのリスク、処理速度の限界といった課題も抱えています。

しかし、これらの課題を乗り越えるための技術開発は日進月歩で進んでおり、その進化のスピードは驚くべきものです。

Web3は、単なる技術トレンドではなく、私たちのデジタルライフやビジネスのあり方を根本から変える可能性を秘めています。

この記事を読んで、Web3が少し身近に感じられるようになったわ!難しそうって思っていたけど、ゲームに例えてくれたから分かりやすかったのよね。

それは良かったです。Web3はこれからもっと私たちの生活に浸透していくでしょう。まずは興味を持った分野から、少しずつ体験してみてください。きっと新しい発見がありますよ。

難しく感じるかもしれませんが、まずは「ブロックチェーン」や「ウォレット」といった基本的なキーワードから興味を持ってみたり、Play to EarnのようなWeb3ゲームを実際に体験してみることから始めてみてはいかがでしょうか。

Web3は、オンラインゲームやSNSで最先端の情報をキャッチアップしているあなたにとって、きっと面白く、そして未来を先取りできるチャンスとなるはずです。

この新しいインターネットの世界に足を踏み入れ、未来の可能性を一緒に探求していきましょう。

コメント